肥満について

更新日:2025年10月15日

ページ番号:61774698

内臓脂肪に気を付けて、生活習慣病を予防しよう!

肥満は高血圧症や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病や数多くの疾患のリスク要因となります。肥満について正しい知識を持ち、生活習慣を整えていきましょう。

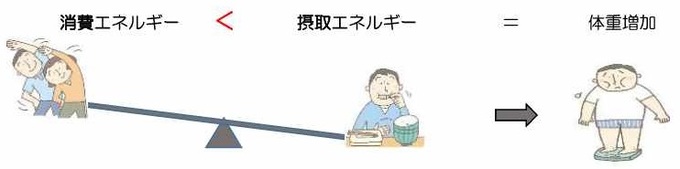

太るということは、生活活動や運動によって消費するエネルギーよりも食事などからの摂取したエネルギーが多い状態が続き、余ったエネルギーが脂肪となり体に蓄積されることで起こります。

生活に支障がないからと放っておくと、高血圧・高血糖・脂質異常・脂肪肝などが起こりやすくなり、治療が必要な疾患につながるリスクが高くなります。最近体重が増えたな、ズボンのボタンがきつくなったかなといった早い段階で生活を見直すことが大切です。

ステップ1 体重を測る

体重は食事や排せつなどの影響により、1日の中で変動(日内変動)します。毎日決まった時間に体重測定することで、自分の生活を振り返るきっかけにもなります。

ステップ2 体格指数(BMI)を計算する

成人の肥満度の判定には、身長と体重から簡単に計算できるBMI(BodyMassIndex)が国際的な指標として用いられています。

早速、今のご自身の状態を確認してみましょう!

(例) 体重83.5kg、身長175cmの方は83.5÷1.75÷1.75=27.26・・・となり、体格指数(BMI)は27.3です。

- 18.5未満は「痩せ」

- 18.5以上25未満は「普通体重」

- 25以上は「肥満」、さらにBMIが35以上になると高度肥満に区分されます。

肥満の目安を超えていた方は、生活習慣を見直してみませんか。

肥満は、脂肪のたまる部位によって「内臓脂肪型肥満」と「皮下脂肪型肥満」に分けられ、どこに脂肪がついているかで健康上の問題を引き起こす危険性は大きく異なります。

- 内臓脂肪型肥満

腹部の臓器(胃や腸)の周りに脂肪が溜まった状態で、りんご型肥満とも言われます。

内臓脂肪は高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病や動脈硬化を促進させる物質を多く分泌するため健康上の問題を引き起こしやすいとされています。内臓脂肪は皮下脂肪と比べて運動や食事などの生活習慣により溜まりやすい分、燃焼もしやすい性質があります。

- 皮下脂肪型肥満

お尻や太ももなどの下半身を中心に皮下に脂肪が溜まった状態で、洋ナシ型肥満とも言われます。外的な衝撃から内臓や骨を守ったり、体温維持の役割をもちます。増えすぎると膝や腰などに負担がかかりますが、内臓脂肪に比べると生活習慣病との直接な関係は低いとされています。

内臓脂肪蓄積の精確な判断には腹部CT(画像診断)検査を用いますが、ご自身での確認方法として腹囲(おへそ周り)を測る方法があります。

内臓脂肪の蓄積を予防・改善することは、様々な病気にかかるリスクを減らすことに繋がります。出来ることから取り組んでいきましょう。

- 食事のポイントについて「改善しよう!食事編」をご覧ください。

- 運動のポイントについて「改善しよう!運動編」をご覧ください。

- 生活習慣病やメタボリックシンドロームについて「生活習慣病予防」をご覧ください。

また各保健福祉センターでは各種相談事業を行っています。詳しくは 「各種健康相談」をご覧ください。

このほか、定期的に健康診断を受け、ご自身の体の状態をチェックしましょう。西宮市では、生活習慣病の予防、早期発見・早期治療を目的に健康診査やがん検診等を実施しています。詳しくは「けんしん」のご案内(令和7・2025年度)をご覧ください。